L’économie classique

Aux 18èmes et 19èmes siècles, le monde change. La première révolution industrielle est en marche, entraînant l’arrivée du machinisme, l’exode rural et l’essor du capitalisme. Les économistes tentent de penser des lois économiques universelles, qui deviendront les fondements de l’économie classique : les bases du libéralisme, la théorie quantitative de la monnaie ou le rêve d’un marché qui s’autorégule.

Introduction : le contexte économique

La pensée classique en économie apparaît avec la première révolution industrielle ↱ à la fin du 18ème siècle et au 19ème siècle, principalement en Angleterre et en France (et en Belgique un peu quand même aussi ^^). C’est dans on livre Le Capital ↱ que Karl Marx ↱ (1818-1883) qualifiera les auteurs qui l’ont précédé de “classiques”, afin de bien montrer sa rupture totale avec eux.

L’époque est caractérisée par:

– les progrès techniques, l’apparition de la machine,

– l’exode rural qui fournit une main d’oeuvre bon marché aux capitalistes,

– le changement de statut de la monnaie et

– l’accroissement des échanges internationaux.

Les économistes, rompant avec les théories mercantilistes, vont alors tenter de redéfinir les lois économiques universelles, valables à toutes les époques et dans tous les pays, en s’interrogeant sur la question de la monnaie, celle de la valeur travail ou encore celle de l’origine et la formation des richesses. Les principaux théoriciens seront Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, Jean-Baptiste Say et Frédéric Bastiat.

Parenthèse : parallèle avec aujourd’hui

Aujourd’hui, l’époque est caractérisée par :

– une absence de progrès techniques (l’IA n’est qu’un gadget attrape-nigauds pour climatodénialistes de type III)

– la délocalisation qui fournit une main d’oeuvre bon marché aux capitalistes

– la nécessité de décroître l’utilisation des ressources et de l’énergie à l’échelle mondiale en vue conserver la civilisation de façon durable

– Des échanges internationaux superflus par des économies aux beosins saturés, par idéologie déconnectée des réalités physique.

Les économistes contemporains, rompant avec les théories néo-classiques et croissantistes du sicèle passé, vont alors tenter de redéfinir les lois de l’économie en tenant compte des réalités physiques. Comme l’économie anthropologique, basée sur le temps (incompressible) de travail, et les flux de matières et d’énergie. Les flux monétaires ne sont que des flux intermédiaires qui sont aveugles aux limites planétaires.

Le libéralisme économique

Si l’appelation d’économie classique recouvre des théories qui peuvent différer selon les auteurs, une idée semble être toutefois un point commun inaliénable, illustrée parfois par l’expression “laissez faire, laissez passer”. Dans l’économie classique, l’intervention directe de l’État doit être réduite au strict nécessaire, c’est-à-dire qu’elle doit être limitée au rôle de gendarme. Ceci ayant pour objectif de garantir le bon fonctionnement du marché, qui se régule de manière naturelle si l’État n’intervient pas.

Cependant, certains points cristallisent des désaccords. Par exemple, la circulation des marchandises doit être facilitée par l’ouverture des frontières et le commerce international est source de richesse pour Ricardo, alors que cela est dangereux selon Malthus. Malgré ces désaccords, le libéralisme économique ↱ se structure au sein de l’économie classique, dans la mesure où l’initiative privée ↱ et le libre-échange sont valorisés, plutôt que l’intervention directe de l’État.

Critiques du libéralisme en passant

Selon la théorie libérale, il est nécessaire de privatiser les biens naturels, arguant le fait que « des biens privés sont mieux entretenus que les biens collectifs et que le prix offre la meilleure régulation de la rareté d’un bien ». (source ↱)

Selon cette théorie, il faudrait donc privatiser les biens collectifs, comme l’eau, l’air que nous respirons, la terre. Car en effet, on constate que sous le libéralisme, ces biens collectifs (ou “capital naturel”) ne sont pas entretenus. Les producteurs ne se soucient que de la maximisation du profit générée par la vente de leurs biens, chacun indépendamment des autres, et les externalités négatives pour les biens collectifs sont négligées sans intervention de l’État, et “colmatées” partiellement avec son intervention (normes, régulation, …) et avec une guerre de retard. L’autorégulation du marché conduit naturellement à un accroissement de la pollution et à un environnement délétère. Il paraît donc déraisonnable de croire que l’autorégulation d’un marché généralisé à l’ensemble des biens collectifs conduise à une diminution de la pollution et une amélioration de la qualité de l’environnement.

De plus, la recherche du profit conduit à l’extinction des ressources mêmes rares. Le cas souvent utilisé est celui du thon rouge. Malgré une situation alarmante, la surpêche continue de ravager l’espèce. La concurrence encourage à pécher un maximum de thon rouge qui se vend à prix d’or du fait de sa rareté, les quotas n’empêchant pas une pèche illégale généralisée. L’autorégulation du marché conduit naturellement à un pillage des ressouces et une destruction des biens collectifs. Même une intervention de l’État est ici insuffisante pour pallier à la dynamique naturelle prédatrice et destructrice du libéralisme.

La question de la monnaie

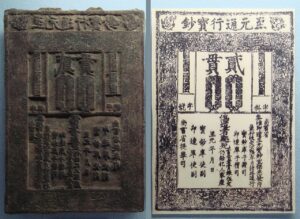

L’un des sujets de préoccupation des économistes classiques est de surveiller l’émission de la monnaie et de mettre en place une véritable politique monétaire. En effet, jusqu’au 18ème siècle, la monnaie était un pouvoir royal et seul le souverain pouvait frapper la monnaie ou en changer la valeur. À partir du 18ème siècle, la monnaie devient, d’une certaine manière, indépendante de l’État, avec l’apparition de la monnaie scripturale ↱, du billet de banque ou de la monnaie fiduciaire ↱. Mais les classiques, considérant que la richesse repose sur les “choses nécessaires à la vie”, selon la formule d’Adam Smith, ne voient dans la monnaie qu’un moyen d’échange et estiment qu’on ne peut pas mesurer la réalité des phénomènes économiques en observant la monnaie. Pour eux, il existe une séparation entre la sphère réelle et la sphère monétaire. Ceci aboutira à une théorie quantitative de la monnaie, dans laquelle la monnaie détermine le niveau général des prix, mais n’influence pas l’économie réelle.

Théorie de la valeur travail

Les classiques, s’opposant aux mercantilistes, estiment que la richesse n’est pas monétaire, mais réelle. Naturellement, ils en concluent que c’est le travail qui, en produisant des biens, fournit de la richesse. Smith montre que la productivité permet d’accroître la richesse des nations et le bien-être économique et que, pour accroître la productivité, la spécification est primmordiale. Ainsi, la division du travail devient un élément central. Chaque être humain a des compétences spécifiques lui permettant d’être le plus productif au sein de la société. Si le travail est à la base de toute richesse, c’est parce qu’il produit des biens. Les biens vont être échangés et les penseurs classiques vont réfléchir à la valeur de cet échange, en mettant en place deux valeurs : la valeur d’échange, qui pourra augmenter avec le travail nécessaire à la confection du bien, et la valeur d’usage, qui, elle, restera fixe. C’est l’élaboration des théories de la valeur. Enfin, les classiques affirment que l’offre et la demande tendent à s’équilibrer.

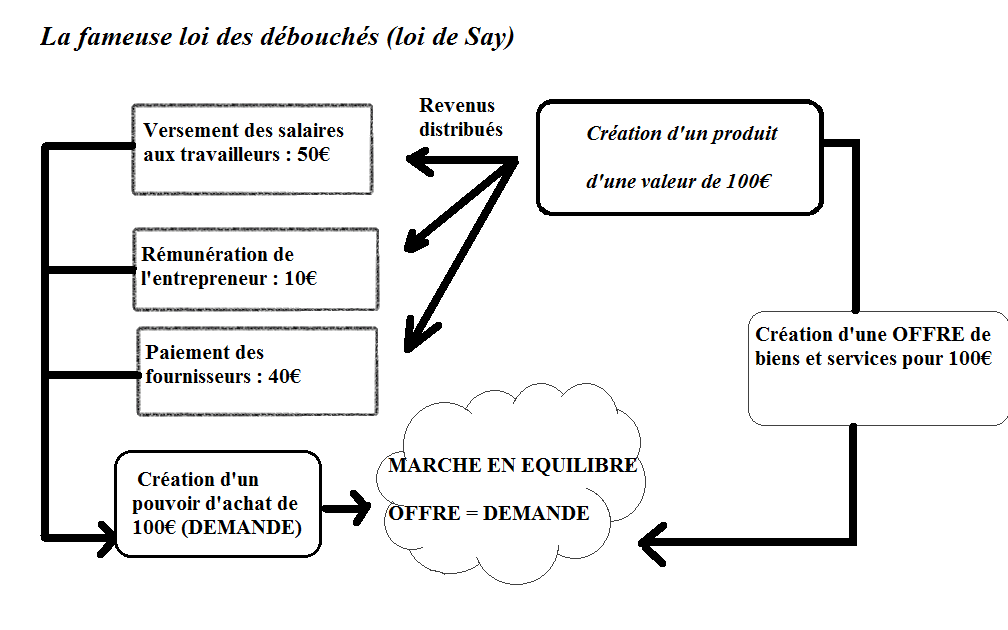

La loi des débouchés

L’économie classique se devait de répondre à une question récurrente, celle des crises économiques. Une problématique traverse tout le courant classique du début du 19ème siècle. Elle consiste à se demander s’il est concevable, comme certains épisodes historiques semblaient l’indiquer, que l’économie soit en situation de surproduction généralisée. Une des réponses va être apportée par Jean-Baptiste Say, puis par David Ricardo, avec ce que l’on appelle depuis la “loi des débouchés ↱” ou “loi de Say”. Cette dernière tente de démontrer l’impossibilité de la surproduction générale dans le cadre du fonctionnement normal de l’économie de marché ou, pourle dire de manière plus concise, “toute offre crée sa propre demande”.

Toutefois, Say admet l’existence de surproduction partielles mais, à un niveau global, quel que soit le niveau des prix, la somme des demandes équilibre nécessairement la somme des offres, puisque l’achat et la vente sont un seul et même phénomène considéré sous deux angles différents.

Largement retranscrit du hors-série de Science & savoirs “Les bases de l’économie”

Des remarques, corrections, compléments à apporter à cette page? Venez en discuter sur ce post ↱ sur le groupe Facebook Namur politique

💰 Revenir au portail économie