La main invisible

Ou : les prétendues vertus de l’égoïsme

Énoncé à la fin du 18ème siècle par l’économiste Adam Smith, le concept de la main invisible est devenu l’un des pilliers de la pensée économique, plus particulièrement du courant libéral. Entre nouvelles interprétations et virulentes critiques, la main invisible est encore aujourd’hui le sujet de débats.

Introduction

Cette page consiste initialement en une retranscription de la vidéo “Adam Smith – la main invisible” par Le précepteur :

Toute pensée économique a des ramifications philosphiques. Un système économique est toujours appuyé sur sur une certaine vision du monde, et c’est cette vision du monde qui nous intéresse. Le but ici est de comprendre comment s’est constituée la pensée économique moderne (l’économie classique et néoclassique) sous l’impulsion d’Adam Smith, et surtout quelle est la conception philosophique qui la structure. Quand on comprend la vision du monde qui préside un domaine de recherche, on en comprend beaucoup mieux la direction et les implications. Et on verra justement ici que cette direction est à l’opposé de la direction recherchée par les société du 21ème siècle, c’est-à-dire que la vision du monde de l’économie moderne est caduque, aveugle à certaines réalités qui étaient donc inconnues à l’époque et qui altèrent des principes fondamentaux de la théorie.

La main invisible

Adam Smith est considéré comme le père de l’économie moderne, et il est l’auteur d’une expression qui a été maintes fois reprises et maintes fois commentée dans le champ de la philosophie et de l’économie, à savoir la notion de main invisible (du marché).

Au 18ème siècle, le marché n’avait pas le niveau de déploiement et de complexité qu’il a aujourd’hui, mais pour ce qui concerne l’économie productive (l’échange de biens et de services), les principes étaient déjà globalement bien définis, et cette expression de “main invisible” avait pour but d’imager un phénomène que les économistes “neoclassiques” considèrent comme absolument central, à savoir le phénomène de l’harmonisation des intérêts. Leur pensée économique est fondée sur l’idée que les intérêts privées s’harmonisent mutuellement.

Le sens courant

En 1776, dans son (Enquête sur la nature et les causes de) la richesse des nations ↱, Smith écrit :

“(L’individu) ne pense qu’à son propre gain ; en cela, comme dans beaucoup d’autres cas, il est conduit par une main invisible à remplir une fin qui n’entre nullement dans ses intentions (concourir à la prospérité générale).”

Cela signifierait, selon la majorité des économistes, que dans un marché concurrentiel, les individus, qui ne sont mus que par leur intérêt personnel, concourent toujours à la prospérité générale. Et ce, sans le vouloir, voire parfois, à leur corps défendant. (l’inverse peut être vrai aussi : concourir à “l’effondrement général” à son corps défendant. La “prospérité” ne contrebalance plus vraiment les externalités négatives qu’elle génère).

La main invisible articulerait si bien l’ensemble des intérêts personnels que les processus économiques se réguleraient d’eux-mêms de façon efficace pour aboutir au bien commun. Cette analyse a été popularisée, au siècle dernier par Élie Halvévy ↱ sous les termes d’”harmonie spontanée des égoïsmes” ou d’”identité naturelle des intérêts”.

Rappelons que la main invisible d’Adam Smith ne constitue pas un concept. Elle ne constitue pas le “centre de gravité” de la théorie de Smith. C’est une simple image, c’est une métaphore (à noter que la locution n’apparaît qu’à trois reprises dans toute son oeuvre).

Cette expression est souvent utilisée pour caricaturer ou pour simplifier à outrance la pensée d’Adam Smith, qui par ailleurs n’est pas monolithique, elle ne consiste pas en un pur éologe de l’esprit marchant, elle ne consiste pas en une religion du marché. Mais le fait est que la pensée d’Adam Smith a fait son oeuvre, et par principe, toute doctrine, toute théorie, échappe au contrôle de son auteur et finit par devenir une force autonome.

Si on ne peut pas reprocher à Adam Smith d’avoir créé une religion de l’économie, force est de constater que ses idées ont été les graines à partir desquelles a pu fleurir une véritable mystique du marché.

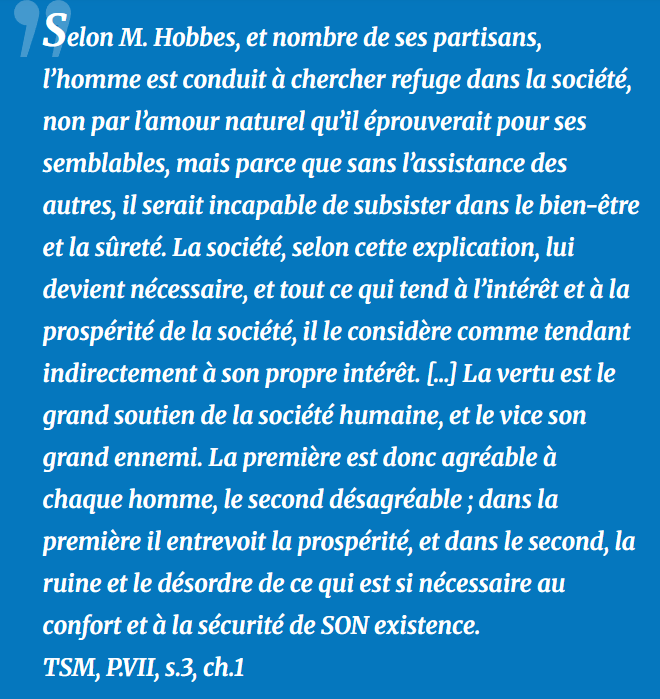

Le “problème Adam Smith”

ais s’il semble injuste de réduire la pensée d’Adam Smith à cette seule métaphore de la main invisible, c’est parce que parallèlement, Adam Smith est également l’auteur d’un ouvrage qui s’appelle la “théorie des sentiments moraux ↱” (TSM en françaçs, TMS en anglais) publié en 1759, et que dans cet ouvrage, Adam Smith se positionne très clairement en faveur de l’altruisme, en faveur de l’idée selon laquelle l’être humain est fondamentalement animé par la compassion et l’empathie. Ce qui semble s’opposer frontalement à la thèse qu’il défend dans la Richesse des nations, à savoir que ce serait l’égoïsme humain qui serait le moteur de la prospérité et du bonheur des nations. Et d’ailleurs cette ambivalence de la pensée d’Adam Smith a donné lieu à ce que certains commentateurs ont appelé on appelé “le problème Adam Smith”. Problème qui réside dans l’opposition et dans l’apparente contradiction entre deux pans de sa pensée : le pan altruiste de la théorie des sentiments moraux, et le pan égoïste de la Richesse des nations.

Mais c’est surtout cette dernière qui a exercé la plus forte influence sur l’histoire économique des nations occidentales.

Conflit moral

Dans La richesse des nations (LRN en français, WN en anglais), Smith écrit:

“En préférant le succès de l’industrie nationale à celui de l’industrie étrangère, l’individu ne pense qu’à se donner personnellement une plus grande sûreté ; et en dirigeant cette industrie de manière à ce que son produit ait le plus de valeur possible, il ne pense qu’à son propre gain : en cela, comme dans beaucoup d’autres cas, il est conduit par une main invisible à remplir une fin qui n’entre nullement dans ses intentions ; et ce n’est pas toujours ce qu’il y a de plus mal pour la société, que cette fin n’entre pour rien dans ses intentions. Tout en ne cherchant que son intérêt personnel, il travaille souvent d’une manière bien plus efficace pour l’intérêt de la société, que s’il avait réellement pour but d’y travailler. Je n’ai jamais vu que ceux qui aspiraient, dans leurs entreprises de commerce à travailler pour le bien général, aient fait beaucoup de bonnes choses. Il est vrai que cette belle passion n’est pas très commune parmi les marchands, et qu’il ne faudrait pas de longs discours pour les en guérir.“

À la lecture de cet extrait, on saisit un peu mieux ce qu’Adam Smith décrit comme étant les vertus de l’égoïsme, de la poursuite de nos intérêts privés: c’est l’idée que si chacun poursuit son propre intérêt, il participe, sans le vouloir, au progrès économique de la société. Une autre manière de le dire un peu plus directe, c’est que l’égoïsme est le moteur de la croissance économique, le moteur de la prospérité des nations.

Là où la morale condamne l’égoïsme, condamne le repli de l’individu sur ses intérêts privés, l’économie va au contraire exhalter l’égoïsme, elle va en faire une vertu.

Phénomène émergeant

Ce qu’il est très important de comprendre dans le concept de main invisible, c’est que le progrès économqiue de la société n’entre nullement en ligne de compte dans l’esprit de l’individu qui poursuit son intérêt. L’harmonisation des intérêts est un phénomène naturel, impersonnel, qui n’implique pas la volonté des agents individuels.

Pour faire une analogie, imaginez que pour construire une maison, on fasse appel à divers corps d’artisans: à des maçons, à des carreleurs, à des plombiers, à des électriciens, … et chacun va s’occuper uniquement du travail qui lui est assigné. Le carreleur ne va pas s’occuper de vérifier la robustesse des murs. Le maçon ne va pas vérifier que les câblages de l’électricien sont bien posés. Le problème de chacun de ces artisans, c’est que son travail soit bien fait. Et d’une certaine manière, le fait que la maison réponde aux attentes de l’acheteur, ou le fait que la maison soit agréable à vivre pour son propriétaire, les artisans, ce n’est pas leur problème, au sens où ce qui va les motiver à faire du bon travail, ce n’est pas de rendre heureux le propriétaire de la maison. Parce que rendre heureux le propriétaire de la maison, ça s’inscrirait dans une démarche d’altruisme, de bienveillance. Autrement dit ça voudrait dire que chacun aurait en vue la finalité de ce à quoi il concourt.

Or le principe de la main invisible, c’est que les individus n’ont jamais en vue la finalité de ce à quoi ils concourent. Les agents individuels, les acteurs du marché, se désintéressent totalement de la prospérité économique de leur nation, ce n’est pas leur problème. Leur problème c’est : comment faire du chiffre, du bénéfice. Et c’est parce qu’ils sont animés, motivés par cette seule impulsion de l’ambition individuelle, qu’ils vont faire du bon travail, et que donc ils vont concourrir à la prospérité de leur nation. L’idée de la main invisible, c’est qu’on participe d’autant plus efficacement à la prospérité économique de la nation, que l’on est préoccupé par son seul intérêt particulier.

Et c’est ça qui permet de comprendre cette autre citation de la richesse des nations, citation extrêmement connue dans laquelle Adam Smith nous dit:

Autrement dit, votre boucher ne fait pas du bon travail parce qu’il a envie de vous rendre heureux, parce que sa motivation serait de vous faire plaisir, il fait du bon travail parce que c’est dans son intérêt. Parce que plus il fera du bon travail, plus vous vous adresserez à lui, plus il aura de chances de vous fidéliser. Et c’est ça le principe de l’intérêt marchand : plus vous faites de bon travail, plus vous en récoltez des bénéfices.

On en arrive donc à cette conclusion paradoxale que c’est en travaillant à satisfaire notre égoïsme personnel qu’on contribue le mieux au “bonheur de tous”. (au sens “ancien”)

Qu’est-ce que la prospérité?

Il peut être judicieux de préciser ce qu’on entend par “prospérité”, “progrès”, “croissance” et “développement”. Au sens d’Adam Smith, qui l’est encore aujourd’hui chez les innombrables climatodénialistes de type III, ces mots sont presque des synonymes, dans le sens où l’un ne va pas sans l’autre. Or, on sait aujourd’hui une chose qu’on ne savait pas à l’époque : la “croissance”, qu’on mesure par le PIB, est d’une certaine manière une façon de mesurer la quantité d’énergie qu’on utilise, et donc de la quantité de capital naturel qu’on “altère”. Le progrès ne rime donc plus avec la croissance du PIB, mais avec la capacité d’atteindre des objectifs de développement. Et les différentes définitions du mot “prospérité” ne sont plus synonymes:

1) État d’abondance ;

2) augmentation des richesses (d’une collectivité) ;

3) heureux développement (d’une production, d’une entreprise, d’une nation)

Il faudrait distinguer la prospérité au sens “désuet”, pour laquelle ces trois définitions sont synonymes, et la prospérité au sens du 21ème siècle, réduite à la 3ème définition uniquement. Dans ce qui suit, le mot “prospérité” fait référence par défaut au sens désuet.

La division du travail

On peut souligner que cette idée de main invisible repose sur un principe économique très connu qui est celui de la division du travail, c’est-à-dire le fait que chacun va exercer dans son domaine de spécialité, chacun va intervenir sur un aspect de la chaîne de production, et que, pour le dire simplement, tout le monde ne peut pas tout faire. Tout le monde ne peut pas exercer le même métier, tout le monde ne peut pas être architecte, médecin et plombier. La division du travail, c’est-à-dire la division des tâches et la spécialisation comme condition de la productivité, qui a été fortement influencée par le Taylorisme au 19ème siècle, ce principe, qui épouse la conception philosophique “réductionniste” évoquée ci-dessus, se trouve à la base de la pensée d’Adam Smith. Et c’est ça qui fait du principe de spécialisation une des spécificités de l’économie moderne, puisque jusqu’à l’époque moderne, et plus particulièrement jusqu’à l’invention de l’industrie, la production n’était pas nécessairement considérée comme reposant sur la division des tâches. Un artisan de l’Antiquité ou du Moyen-âge, c’était quelqu’un qui exercait à toutes les étapes de la chaîne de production, qui avait un rapport holistique à sa production. La contraposée de ce rapport holistique étant l’hyperspécialisation dont Charlie Chaplin nous a offert un aperçu dans son film “Les temps modernes”.

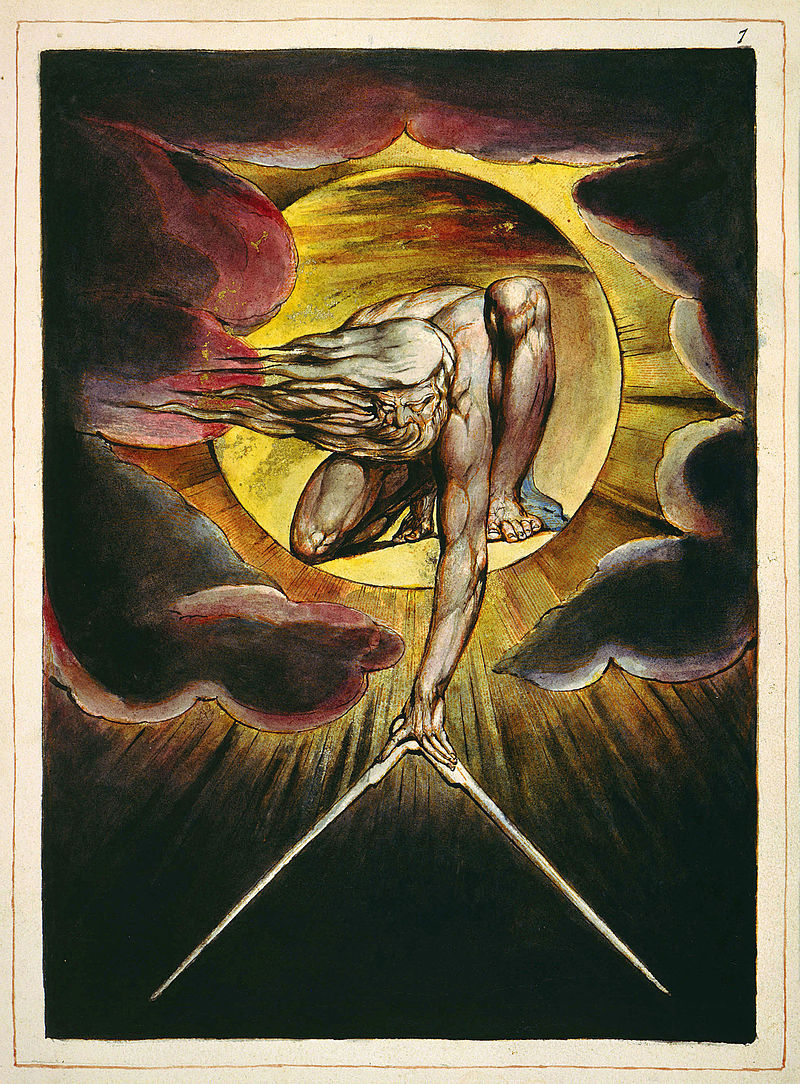

Le grand architecte

Si ces principes élémentaires de la division du travail ont été rappelés, c’est pour mettre le doigt sur quelque chose qui permet de beaucoup mieux comprendre cette idée d’hamornisation des intérêts, sur l’interdépendance des agents économiques, c’est-à-dire que la somme des agents individuels forme un système. Un système étant un ensemble cohérent, un tout organisé, dans lequel chacun des éléments occupe une fonction dans l’intérêt du système. On peut parler d’une vision “organique” de l’économie, c’est-à-dire considérer la vie économique d’une nation comme un organisme, dans lequel chacun des organes occupe une fonction, la fonction étant orientée vers le fonctionnement du tout.

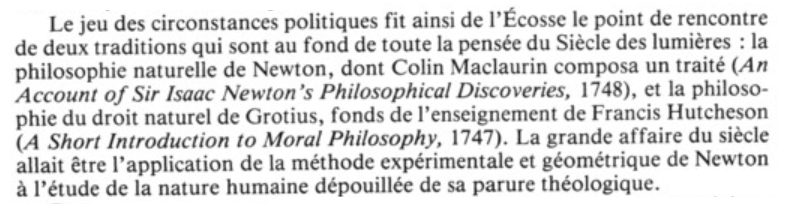

Ceci pour souligner le fait qu’à cette époque, au 18ème siècle, la pensée économique est particulièrement influencée par l’essor des sciences physiques, et notamment par cette idée que tout élement, tout agent individuel, se définit par son action au sein d’un ensemble cohérent. Pour le dire directement, les penseurs de l’époque estiment qu’il est possible de plaquer dans le champ de l’économie les lois et les comportements qui régissent le monde physique.

Donc la pensée économique d’Adam Smith n’est pas une création intellectuelle ex-nihilo, elle n’est pas le fruit d’une libre inspiration qui reposerait sur aucun fondement métholologique. Le principe de la main invisible n’est pas le fruit d’une pure intuition, c’est la transposition dans la sphère économique des lois et des principes qui régissent le monde physique.

Pour comprendre cette idée, il faut avoir à l’esprit l’importance que les penserus du 18ème siècle accordent aux sciences expérimentales de la nature, dont la physique et l’astronomie sont les modèles privilégiés. N’oublions pas qu’au 18ème siècle, les progrès des sciences de la nature ont été phénoménaux, ils ont entraîné un véritable bouleversement de paradigme, et c’est à cette occasion qu’on a pu s’appercevoir à quel point les lois de l’organisation de l’univers étaient aussi fines que précises. Il ne faut surtout pas sous-estimer la fascination des intellectuels de l’époque pour la formidable organisation de l’univers que la science leur permettait de découvrir. Et ce n’est pas pour rien qu’à cette époque, on a assisité à une redéfinition du concept de dieu, l’image étant le plus en vogue dans les milieux intellectuels, étant celui d’un dieu architecte.

Un dieu architecte, c’est un dieu qui a conçu l’univers sur un modèle mathématique. Cette image du grand architecte permettait de réconcilier foi et raison, religion et science, et plus on découvrait les lois de l’univers, plus on s’appercevait à quel point la science était efficace pour mettre en lumière, et plus s’est développé le désir de comprendre le comportement humain à partir des méthodes et outils de la science.

Positivisme

Quel rapport avec l’égoïsme? Avec cette idée que le moteur de la prospérité économique serait la poursuite de son intérêt?

Et bien c’est très simple, et pour le comprendre, je me contenterai de vous lire cet extrait du philosphe Helvétius ↱, philosophe français du 18ème siècle, qui disait: “si l’univers physique est soumis aux lois du mouvement, l’univers moral ne l’est pas moins à celles de l’intérêt“

Ce qui est en jeu, c’est la description des lois du comportement humain sur le modèle des lois du comportmeent des corps physiques. Ce qui est en jeu c’est de comprendre que de la même manière que les éléments physiques sont soumis à des forces, des forces qu’il est possible de modéliser à travers des lois, les lois physique, il serait possible de modéliser les lois du comportement humain. Et de la même manière que les corps physiques sont soumis à la loi de l’attraction,les corps moraux seraient soumis à la loi de l’intérêt.

Autrement dit, le principe de toutes nos actions, la force d’impulsion qui nous dirige dans nos agissements, c’est l’intérêt. C’est cette force intérieure et individuelle qui nous pousse à agir sans avoir besoin d’être sous la contrainte. Donnez à quelqu’un un intérêt à agir, et vous n’aurez aucun besoin de l’obliger. Donnez à un agent économique un intérêt à signer le contrat, il vous laissera le stylo.

Le principe de l’économie moderne, c’est la recherhe de l’intérêt mutuel. Et dans un paradigme intellectuel dans lequel les élements s’harmosisent, dans lequel chacun concourant à son propre intérêt contribue à l’intérêt du tout, il devient aussi nécessaire qu’avantageux de laisser chacun poursuivre son intérêt.

La loi de l’intérêt, c’est la transposition dans la sphère économique de la loi d’attraction des corps dans la sphère physique. On s’appercçoit qu’au 18ème siècle, l’analogie entre le comportement humain et le comportmeent des corps physiques va encore bien plus loin, puisqu’on trouve souvent des métaphoress qui comparent l’activité économique d’une nation à l’activité physique au sein d’un organisme vivant, et notamment cette idée de la circulation des flux, les veines étant ce qui permet la circulation du sang, comme les fleuves permettent la circulation des marchandises, pour concourrir finalement à la santé du métabolisme économique.

La persistance de ces métaphores qui soulignent l’analogie entre le monde physique et le monde écnomique, en misant sur la foi qui existait à cette époque dans l’applciation de la méthode scientifique à tous les domaines de l’existence. En ce sens, la modernité c’est le moment où on a décidé de poser un regard scientifique sur la nature humaine. Et d’ailleurs c’est quelque chose qu’on trouvait déjà dès le 17ème siècle, notamment dans la théorie de Hobbes ↱ qui postulait (lui aussi?) que l’égoïsme était le principe fondamental du comportement humain.

Chez Hobbes, c’est l’égoïsme structurel des êtres humains qui les porte au conflit, à la guerre de tous contre tous, et c’est ce même égioïsme qui les porte à sortir de la guerre de tous contre tous, en pssant un pacte social, un pacte au cours duquel il transfèrent leur liberté naturelle à un souverain en échange de leur sécurité.

On avait déjà un premier exemple de modélisation du comportement humain sur les lois scientifiques du monde physique, c’est ce qu’on appelle le positivisme ↱, c’est-à-dire l’application de la méthode scientifique à toutes les sphères de l’existence, y compris aux comportements moraux, y compris à ce qui semble échapper à première vue aux lois du déterminisme physique.

Religion + science = <3 ?

Il y a quelque chose d’assez amusant, car paradoxal, à savoir que c’est par deux voies méthodologiques totalement opposées en apparence, que la théorie sur le comportement économique des êtres humains, et la théorie de la main invisible qui en découle, se voit “justifiée”.

En effet, la thèse de l’harmonisation naturelle des intérêts est issue à la fois :

– d’une conception religieuse, ce qu’on appellera la foi dans la providence divine ↱, cette idée qu’en tant que grand architecte, dieu a fait en sorte que nos comportements convergent et s’hamornisent mutuellement,

– mais elle est en même temps issue d’une conception scientifique, dans laquelle chacun des éléments d’un système concourent sans le savoir et sans le vouloir au fonctionnement harmonieux du tout.

On a ici une magnifique synthèse entre l’esprit religieux et l’esprit scientifique, puisque dans les deux cas on retrouve la même idée, à savoir que chaque élement, en poursuivant sa propre fin, travaille au fonctionnement du tout.

Renversement moral

Mais en même temps, cette idée selon laquelle il faudrait laisser chaque individu poursuivre son propre intérêt, il faudrait laisser les individus donner libre cours à leur égoïsme, cette idée entre en contradiciton totale avec toutes les conceptions morales basées sur la charité, l’abnégation ou le sacrifice. Alors même que la main invisible d’Adam Smith s’accorde parfaitement avec la vision religieuse théiste, elle entre en totale contradiction avec la morale religieuxse chrétienne, qui fait de l’égoïsme le moteur du comportement des hommes mais qui en fait un vice à combattre.

Car si l’égoïsme est au fondement de la prospérité des nations, et si parallèlement on considère que la prospérité des nations est un objectif à atteindre, la conclusion à laquelle on arrive est qu’il faut abattre les interdits moraux. Ca signifie simplement qu’il faut cesser de considérer l’égoïsme comme étant un vice, pour le considérer de manière axiologiquement neutre, neutre sur le plan des valeurs et des normes, comme étant simplement le moteur du progrès économique.

Il ne s’agit pas de promouvoir le vice pour le vice, il ne s’agit pas de proner une relgiion du mal, il s’agit de considérer qu’il existe dans tout égoisme une contreaprtie positive qui est la prospérité économique (au sens désuet donc. Cette contrepartie au sens du 21ème siècle a des aspects négatifs qu’ils faut prendre en compte).

Ici on sort des préconisation d’Adam Smith en terme de comportement économiques. Adam Smith n’a jamais prescrit d’abolir les normes morales, et encore moins d’abolir les lois juriiques qui encadrent le comportement des hommes dans une société. Adam Smith ne s’est jamais fait le porte-drapeau des comportement licencieux ou de l’immoralisme, mais le fait est que la logique de son système théorique conduit à cette conclusion.

Et comme dit au début, une fois diffusée dans l’espaces public les idées échappent au contrôle de leur auteur, et elles deviennent des forces autnomes. Or la logique d’accomplissement de l’idée de main invisible a parfaitement été anticpée par certains penseurs avant même la publication de la richesse des nations.

Parce qu’en réalité cette idée selon laquelle il suffirait de laisser les individus laisser libre court à la poursuite de leurs intérêts, et que ce faisant on agirait dans le sens de la prospérité économique, cette idée avait déjà été formulée par un auteur qui l’a poussée jusqu’à son extrémité logique, son point ultime de développement.

Cet auteur s’appelle Bernard Mandeville ↱, et il est l’auteur d’un texte qui a pour titre : la fable des abeilles ↱, et qui a comme sous-titre : les vices privés font la vertu publique.

La fable des abeilles

(lien Wikisource ↱)

Dans la fable des abeilles, Mandeville nous décrit une ruche dans laquelle les abeilles adoptent des comportements égoïstes exclusivement tournés vers la satisfaction de leurs vices. Dans cette ruche les maîtres mots sont malhonnêteté, paresse, vol, lubricité, et l’une des phrases qui résume le mieux cette fable c’est :

“soyez aussi avides, égoïstes, dépensiers pour votre propre plaisir que vous pourre l’être, car ainsi vous ferez le mieux que vous puissiez faire pour la prospérité de notre nation et le bonheur de vos concitoyens“.

Et pourquoi cette ruche est-elle prospère et heureuse malgré le comportmeent vicieux et égoïste de chacun de ses abeilles? Et bien tout simplement parce que le vice crée de l’activité économique, qui engendre de la prospérité.

Une vaste ruche bien fournie d’abeilles, qui vivait dans le confort et le luxe

Etait aux yeux de tous la mère la plus féconde

des sciences et de l’industrie.

Jamais abeilles ne furent mieux fortunées

Plus inconstantes, ou moins satisfaites

(…)

Prodigues de leur richesse et de leur vie

Leur forcé était égale à toutes les autres ruches

Voilà quels étaients les bonheur de cet état

leurs crimes conspiraient à leur grandeur

et la vertu, à qui la politique

avait enseigné mille ruses habiles

nouait, grâce à leur heureuse influence,

amitié avec le vice. Et toujours depuis lors

Les plus grandes canailles de toute la multitude

On contribué au bien commun

Voici quel était l’art de l’état, qui savait conserver

un tout donc chaque partie se plaignait.

C’est ce qui, comme l’harmonie en musique

Faisant dans l’ensemble s’accorder les dissonances

Des parties diamétralement opposées

Se prêtent assistance mutuelle, comme par dépit

Et la tempérance, et la sobriété

Servent la gourmandise et l’ivrognerie.

La source de tous les maux, la cupidité,

Ce vice méchant, funeste, réprouvé,

était asservi à la prodigalité,

Ce noble péché, tandis que le luxe

Donnait du travail à un million de pauvres gens,

et l’odieux orgueil à un million d’autres.

L’envie elle-même, la vanité,

Étaient serviteurs de l’application industrieuse;

Leur folie favorite, l’inconstance

Dans les mets, les meubles et le vêtement,

Ce vice bizarre et ridicule, devenait

le moteur même du commerce.

(…)

ainsi on constate que le vice est bénéfique,

quand il est émondé et restreint par la justice;

Oui, si un peuple veut être grand,

Le vice est aussi nécessaire à l’Etat

Que la faim l’est pour le faire manger.

La vertu seule ne peut faire vivre les nations

Dans la magnificience; ceux qui veulent revoir

Un âge d’or doivent être aussi disposés

À se nourrir de glands, qu’à vivre honnêtes.

Bernard Mandeville, “la fable des abeilles”

Les vices privés créent la vertu publique?

“Aux yeux de Dany-Robert Dufour ↱, cette fable explicite un tournant dans l’histoire occidentale. Bien loin d’être sortis de la religion, nous sommes tombés sous l’emprise d’une nouvelle religion conquérante, le Marché, fonctionnant sur le principe mis au jour par Bernard Mandeville.

Bernard Mandeville soutient que la guerre, le vol, la prostitution, l’alcool et les drogues, la cupidité, etc. contribuent finalement à l’avantage de la société civile . Soyez aussi avides, égoïstes, dépensier pour votre propre plaisir que vous pourrez l’être, car ainsi vous ferez le mieux que vous puissiez faire pour la prospérité de votre nation et le bonheur de vos concitoyens.

Selon Mandeville, les actions des hommes ne peuvent pas être séparées en actions nobles et en actions viles : les vices privés contribuent au bien public tandis que des actions altruistes peuvent en réalité lui nuire.” (source ↱)

Pour les néoclassiques ou les climatodénialistes de type III, quelqu’un qui cultive ses propres légumes, il nuit à la prospérité du pays. Quelqu’un qui répare un appareil obsolète, il nuit àa la prospérité du pays. Une grand-mère qui garde son petit-fils plutôt qu’il soit déposé dans une crèche, elle nuit à la prospérité du pays. Quelqu’un qui opte pour le vélo plutôt que la voiture, il nuit à la prospérité du pays. Faut-il dès lors s’étonner que les “pouvoirs” du marché n’encouragent pas, voire freinent de telles perspectives?

Parce que dans un société de la sobriété, il n’y a nul besoin de consommer. Parce que dans une socéité de l’atruisme et de la générosité, on ne se fait pas payer pour nos services. Parce que dans une société de l’honnêteté et de la responsabilité, il n’y a pas beosin d’avocats. Et que si on s’en tient à un point de vue strictement économique, une voiture qui brûle pendant la Saint-Sylvestre, une serrure fracturée par un cambrioleur, c’est de la croissance. Creuser un trou dans un trottoir et le reboucher, c’est de la croissance.

Ce que montre Mandeville à travers cette fable des abeilles, de manière évidemment satirique et cynique, c’est que la valeur morale n’est pas compatible avec la prospérité économique, et ce qui fait marcher le pays d’un point de vue économique, ce sont d’abord nos vices, ce sont d’abord nos penchants pulsionnels..Un système économique capitaliste a tout intérêt à ce que nous satisfassions notre pulsion, car en satisfaisant notre pulsion, on crée de l’activité, et on participe sans le vouloir à l’harmonisation des intérêts.

La morale de la fable des abeilles de Mandeville, Mandeville dont certains ont fait remarquer que son nom pouvait être lu “man devil”, c’est de dire que la morale est un obstacle au progrès économique, et que la ruche des abeilles est une assez belle illustrations de l’accomplissement de la logique de l’intérêt privé (de la main invisible).

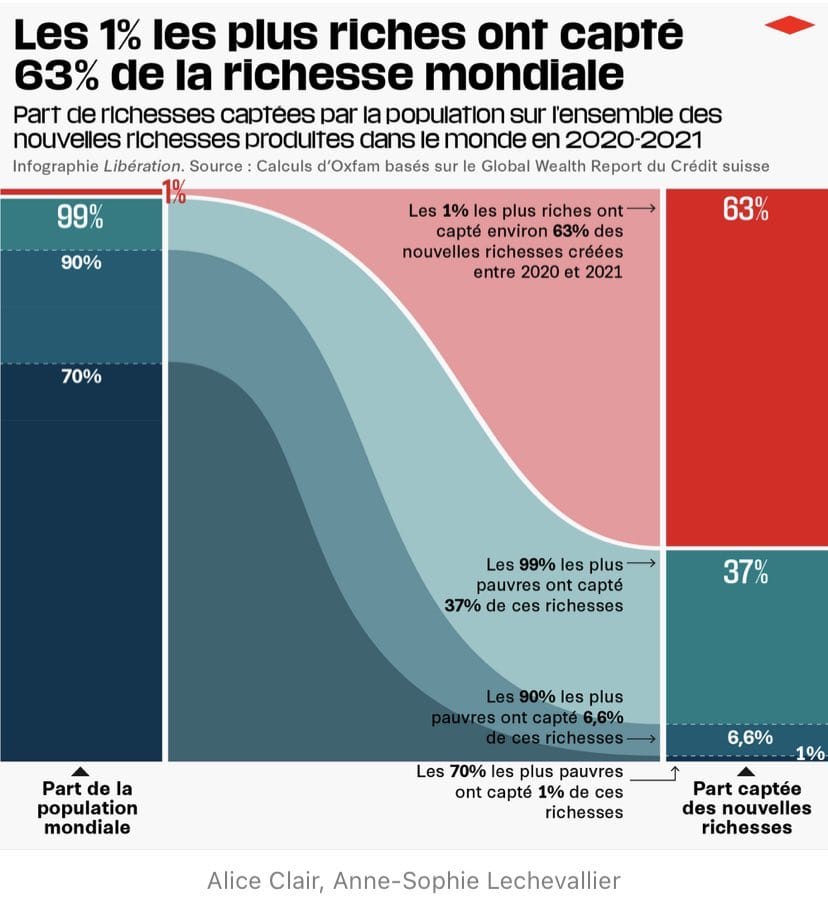

Et aujourd’hui?

Tout ce qui précède est évidemment aujourd’hui dépassé : les fondements du paradigme économique actuel sont caduque, puisque prospérité, ça ne rime plus avec croissance, mais avec durabilité. Et une société durable est une société stable, qui ne cherche donc plus la croissance, puisque la croissance est couplée aux indicateurs que cette société cherche à stabiliser voire faire décroître (la pollution, l’extinction de la biodiversité, les effets néfastes sur la santé, l’impact des pénuries imminentes, …).

Ce renversement de l’objectif s’accompagne donc naturellement d’un renversement de la logique, et ce sont donc bien les comportements moralement vertueux qui participent à la prospérité au 21ème siècle. La “main invisible” d’Adam Smith a retourné les valeurs morales de l’époque (en faisant passer l’égoïsme du statut de vice à celui de vertu), la responsabilité, la réalité physique, le droit international, les remettent à l’endroit ^^ (Cette construction théorique de Bentham qui ne sert qu’à justifier ce paradigme économique, tout ce tricotage autour de l’égoïsme, sont devenus sans objet…reliquats d’une époque, où l’activité productive n’avait pas d’impact sur la condition même d’existence de cette activité, où l’impact des activités humaines à l’échelle géoogique était encore inconnu) Il faut maintenant tricoter sur les vertus de l’altruisme, et (re)démontrer (mais c’est déjà fait par l’absurde, Adam Smith s’en est chargé) qu’il est le moteur de la prospérité au sens du 21ème siècle : une ruche prospère n’est-elle pas avant tout une ruche qui ne brûle pas?

Influence des Lumières

Il a été signalé au début qu’Adam Smith s’inscrivait dans le mouvement des Lumières, ça me semble être le bon moment d’indiquer en quoi cette information est utile, pour comprendre sa thoérie de la main invisible.

Les Lumières sont un mouvement qui se définit par la promotion de la raions, de l’individu et du progrès. Les Lumières, c’est le moment de la remise en cause des normes morales et religieuses issues du Moyen-äge. Or il se trouve que les Lumières ne sont pas un mouvement absolument monolitthique. C’est un mouvement qui est traversé par des conflits, par des contradictions, et sur le plan de la philosphie morale, le principal conflit auquel on assiste au sein de la pensée des Lumières, c’est le conflit entre la morale de Kant, la morale déontologiste, et la morale de Bentham, la morale utilitariste.

Or il est clair que la pensée d’Adam Smith penche nettement du côté de l’utilitarisme ↱, en ce sens que ce qui est recherhé, c’est l’intérêt du point de vue de la prospérité, c’est la recherche de la maximisation des richesses, de la même façon que les utilitaristes prônaient la maximisation du bien-être. Si la morale du marchand, telle que décrite par Adam Smith, s’oppose à la morale de Kant ↱, c’est précisémment parce que le comportement du marchand n’est pas motivé par un respect de la loi morale, par une pureté de l’intention, mais au contraire par la recherche d’un résultat avantageux.

C’est ça qui fait la frontière, le trait distinctif, entre la morale Kantienne et la morale utilitariste, c’est le statut de l’intention par rapport au statut du résultat. Or, lorsqu’Adam Smith nous dit que le marchand a intérêt à se comporter de manière morale, c’est-à-dire que le marchand a intérêt à être honnête envers ses clients, en leur proposant une marchandise de haute qualité qui soit en même temps la moins chère, le fameux rapport qualité/prix, ça veut dire que ce n’est pas une intention altruiste qui fonde l’honnêteté du marchand. Ce qui fonde l’honnêteté du marchand, c’est un calcul. C’est une anticipation de son bénéfice. Et c’est le constat d’une supériorité du bénéfice par rapport à la perte.

La morale de Kant, c’est “agit par respect pour la loi morale”. La morale du marchand c’est : “agis conformément à la loi morale tant que la loi morale est avantageuse, tant qu’il est dans ton intérêt d’agir conformément à la loi morale”.

Et c’est vraiment un différend irréconciliable entre la morale déontologiste et la morale utilitariste. Car si le marchand se comporte moralement uniquement par intérêt, ça signifie que la morale n’est pour lui qu’un instrument, qu’un levier de l’intérêt privé. Et c’est ce qu’il faut bien comprendre dans cette image de la main invisible, c’est cette idée d’absence d’intentionnalité, de motivation morale. Le marchand n’a pas de motivation morale, il a une motivation matérielle, égoïste.

Mais d’un point de vue économique, ce n’est pas grave, parce que l’économie ne juge pas les consciences, elle juge les profits. Le critère économique d’appréciation d’un comportement, c’est le bénéfice, il n’y en a pas d’autre. Et si l’honnêteté est un moyen de maximiser les bénéfices, alors vive l’honnêteté, car c’est grâce à elle qu’on augmentera les bénéfices.

L’égoïsme

Si, comme le pensent les libéraux, l’égoïsme est la loi de ce monde, il est nécessaire de comprendre la nature polymorphe de l’égoïsme. Le fait que l’égoïsme a plusieurs visages. Il est vrai que laltruisme peut être une conséquence de l’égoïsme. Le simple fait de ne pas vouloi faire subir aux autres ce qu’on ne voudrait pas subir soi-même, c’est une forme d’égoïsme, puisque c’est faire reposer notre comportement à l’égard d’autrui sur notre propre sensibilité, nos propres désirs. De ce point de vue-là, il n’est pas absurde de penser que l’empathie, la compassion, l’altruisme trouvent peut-être leur origine dans notre égoïsme, dans ce que les neurologues appellent les “neurones miroirs ↱“, les neurones de la projection de soi dans l’autre.

Partant de cette idée-là, tout n’est qu’égoïsme : les actes les plus désintéressés en apparence, l’oubli de soi au profit de notre prochain, le sacrifice de sa vie, potentiellement, tout est égoïsme. Exister, c’est de l’égoïsme. Respirer, se nourrir, c’est de l’égoïsme. C’est l’expression de notre ego physiologique. Mais alors dans ce cas-là, le problème est-il peut-être tout simplement mal posé. Car si l’égoïsme peut conduire à la fois au sacrifice et au culte de soi, si l’ego peut se manifester à travers le plaisir d’être utile au groupe comme il peut se manifester à travers le plaisir d’exploiter le groupe, si tout peut finalement être finalement reconduit à des motivations égoïstes, alors peut-être que le problème n’est-il pas l’égoïsme mais l’expression de l’egoïsme, la manière dont il se traduit dans nos comportements.

Nous sommes donc bien d’accord : tous les raisonnements de l’économie classique et néoclassique ont comme point de départ qu’il faut maximiser “la richesse”, l’utilité”. Á l’époque, c’était légitime : la climatologie n’existait pas. Mais aujourd’hui, ces fondements ne sont plus valides. ils rendent caduques tous les raisonnements. L’économie (néo)classique est devenue dépassée, inadaptée pour prendre en compte les contraintes physiques induites par un monde fini et au capital naturel dynamique et rétro-actif sur l’économie. Le but du développement n’est pas pour une nation de s’enrichir, c’est de le rendre compatible avec les contraintes physiques qui permettent de maintenir une civilisation sédentaire…

Conséquences économiques

“La main invisible d’Adam Smith symbolise l’idée selon laquelle la poursuite des intérêts personnels est bénéfique à la société dans son ensemble. Mais cela implique que le marché, où sévit cette main invisible, soit soumis à un régime de libre concurrence. En effet, dans le cas où le marché connaîtrait certaines limites, par exemple en protégeant certaines entreprises aux dépens des autres, alors la stratégie de la main invisible serait anéantie et personne ne profiterait. (ajouter raisonnemnt) Ainsi, il semblerait qu’Adam Smith, par l’intermédiaire de sa main invisible, insiste sur le fait que l’État ne devrait pas s’occuper des mécanismes du marché, ni trop intervenir dans l’économie. Adam Smith serait alors l’un des précurseurs du néolibéralisme. Il accorde à l’État trois fonctions principales : celle de la justice, celle de la défense et, enfin, celle de responsable des grands ouvrages de la Nation et des grands établissements publics. Le marché et l’économie doivent se tenir à distance de l’État.”

écrit Sciences et Savoirs de façon un peu orientée.” En effet, Adam Smith préconise un siècle avant Jules Ferry la mise en place d’un système éducatif pour tous soutenu par la puissance publique:

Le XIXe siècle a promu jusqu’à la caricature le critère que l’on appellera pour faire bref, ‘‘les résultats financiers’’, comme test permettant de déterminer si une politique doit être recommandée.” John Keynes, qui doit se retourner dans sa tombe: quel mot plus fort que “caricature” aurait-il employé au 21ème siècle en écoutant les arguments du MR?

L’héritage

Aujorud’hui encore,les courants économiques libéraux ou néolibéraux s’appuient sur le concept de la main invisible du marché d’Adam Smith. L’idée est ici que le non-interventionnisme de l’État dans la vie économique, autrement dit l’État minimal, permet une plus efficace réparition des ressources, due uniquement au marché autorégulé par la main invisible. En effet, grâce à la libre concurrence entre les intérêts particuliers, les prix sont compétitifs, pour le plus grand bonheur de la collectivité. On peut citer comme héritiers d’Adam Smith, dans sa dimension de précurseur du libéralisme, des penseurs comme Milton Friedman, l’un des plus influents économistes du 20ème siècle, fondateur du courant monétariste et de l’École de Chicago ou encore George Stigler ↱, père de la théorie économiques de la réglementation et proche de Friedman. Bien que son interprétation soit souvent légèrement erronée, le concept de main invisible reste encore aujourd’hui l’un des pilliers de la pensée économique.

Erreurs d’interprétation

Adam Smith est conscient du fait que le libéralisme est loin d’être un système idéal et qu’il existe en son sein de profondes oppositions de forces entre les différentes classes sociales. Ainsi, le bonheur de tous semble loin d’être en marche. Enfin, on ne peut que constater, encore aujourd’hui, l’existence de groupes sociaux dont les conditions de vie sont rendues inacceptables par lesdits mécanismes de marché. Il semblerait donc que la justice sociale constitue un argument en faveur d’un plus grand interventionnisme de l’État et que, parfois, les intérêts personnels ont plutôt tendance à nuire à l’intérêt général.

Pour finir, un extrait rigolo, à la lumière des grands enjeux de notre époque, où Adam Smith dit en gros, en caricaturant à peine, et si je sais toujours lire que les bourgeois sont des crétins privilégiés qui sont incapables de gouverner:

Largement retranscrit de la vidéo Adam Smith : la main invisible” ↱ par Le précepteur, que je trouve encore une fois très pertinente et que je remercie pour son travail

Des remarques, corrections, compléments à apporter à cette page? Venez en discuter sur ce post ↱ sur le groupe Facebook Namur politique

💰 Revenir au portail économie