Le keynésianisme

Alors que le monde connaît sa première grave crise économique au cours des années 1930, un économiste comprend la nécessité d’un nouveau modèle d’analyse économique. La théorie néoclassique ne peut ni expliquer l’effondrement, ni proposer de solutions. C’est la naissance de la révolution keynésienne.

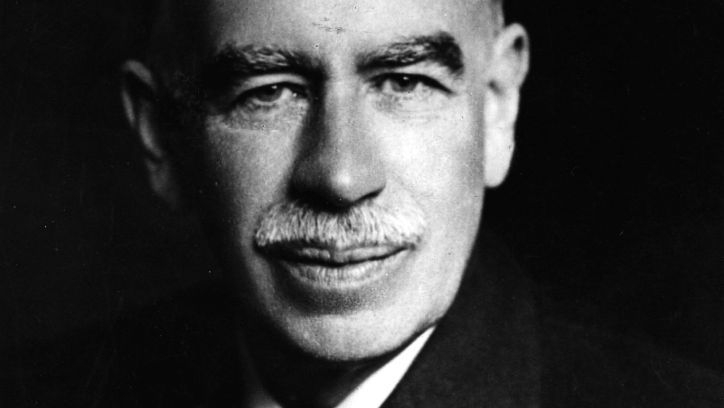

Le parcours de Keynes

Le keynésianisme, avec ses théories et ses principes, tire son nom de son créateur, l’économiste anglais John Maynard Keynes, né en 1883 et mort en 1946. Keynes est considéré aujourd’hui comme l’un des plus grands économistes que le monde ait connus et comme le fondateur de la macroéconomie moderne. Il s’oppose à la théorie néoclassique, en affirmant le rôle fondamental de l’État. Après ses études à Cambridge, Keynes rentre au Trésor anglais. Il se fait remarquer dès 1919 avec son article “les conséquences économiques de la paix ↱” dans lequel il dénonce les conditions imposées aux vaincus de la Première Guerre mondiale. Il y prédisait que les conditions édictées à l’Allemagne risquaient de conduire à une autre guerre en Europe. En 1930, il publie son premier grand traité, le Traité de la monnaie, dans lequel il met en place son approche dynamique de l’économie, à travers l’étude des flux de revenus et de dépenses, véritable révolution à l’époque.

Le contexte politique et économique

Au cours des années 1930, le monde va connaître sa première grande crise économique, suite au krash financier de 1929 ↱. Les conséquences seront une forte baisse de la consommation et l’apparition d’un chômage de masse durable. Ces phénomènes n’avaient pas été anticipés par la théorie néoclassique, d’autant plus dans un contexte où le marché du travail est très dérégulé. Cette théorie est alors incapable d’expliquer l’effondrement de l’économie mondiale et, encore moins, d’inspirer des politiques publiques pouvant relancer l’économie et l’emploi. Il semble donc nécessaire d’inventer un nouvel outil d’analyse des phénomènes économiques. C’est dans ce contecte que Keynes publie, en 1936, sa Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie ↱. Sa thèse centrale est que le marché ne s’autorégule pas, cette idée constituant la pierre angulaire des néoclassiques. Pour lui, l’économie de marché est incapable d’assurer le plein-emploi et l’intervention de l’État est une nécessité.

But du développement à l’époque : croissance maximale, donc le plein-emploi.

But du développement aujourd’hui: maintenir la civilisation durable, donc limiter la croissance, donc pas forcément le plein-emploi.

Ces raisonnements sont en grande partie caduques, car fondés sur des objectifs qui ne sont plus d’actualité, qui n’intègrent ni les contraintes inhérentes à un développement durable, ni la destruction du capital naturel, et encore moins ses “feedbacks”.

Parallèle avec aujourd’hui

Au début du 21ème siècle, le monde connaît une crise climatique causée en grande partie par le système productif lui-même. Ce phénomène n’avait pas été anticipé par les théories économiques en vigueur, qui considèrent un monde infini, des ressources infinies, un climat découplé de l’activité économique et qui négligent le capital naturel. Ces théorie sont alors incapables d’inspirer des politiques publiques pouvant réconcilier développement et durabilité. Il semble donc nécessaire d’inventer un novuel outil d’analyse économique. C’est dans ce contexte que Timothée Parrique publie, en 2022, “Economie de la décroissance“.

Une idée révolutionnaire

L’idée révolutionnaire de Keynes est de détruire la conception dominante de l’époque, selon laquelle l’économie de marché assurait automatiquement le plein-emploi. Son fil conducteur sera alors la demande globale, à savoir la somme des dépenses des ménages, des entreprises et de l’État, en tant que premier moteur de l’économie. Pour lui, l’intervention de l’État par des politiques viant à atteindre le plein-emploi et la stabilité des prix est nécessaire. Keynes commence par réfuter la loi de Say, qui affirme que tout l’argent gagné par la vente d’un produit sert au producteur pour s’acheter d’autres produits. Pour Keynes, la monnaie peut être également utilisée par précaution et par spéculation. Ainsi, l’offre ne crée plus sa propre demande, le marché ne s’autorégule pas et le libre-marché n’a aucune justification. D’autre part, Keynes affirme que le volume de l’emploi n’est pas déterminé par le marché, mais uniquement par la demande globale des entreprises, appelée la demande effective.

Les principes keynésiens

Dans la théorie keynésienne, trois grands principes expliquent le fonctionnement de l’économie.

– D’une part, la demande globale est influencée par de nombreuses décision économiques, publiques ou privées. Ainsi, Keynes prône une économie mixte guidée essentiellement par le secteur privé, mais gérée par l’État.

– D’autre part, les prix, et plus particulièrement les salaires, réagissent lentement aux variations de l’offre et de la demande.

– Enfin, les effets à court terme des variations de la demande se font sentir sur la production réelle et l’emploi et non sur les prix.

L’État doit alors favoriser l’investissement et la consommation. Il peut, par exemple, appliquer une politique de redistribution qui permette aux ménages les plus pauvres de consommer. Mais il peut mettre en place également une politique monétaire de baisse des taux d’intérêt ou encore agir directement sur le niveau d’emploi en engageant des fonctionnaires. La fonction d’État est ainsi une fonction stabilisatrice.

L’évolution du keynésianisme

Le keynésianisme, né dans les années 1930, va dominer l’économie mondiale jusque dans les années 1970. Les débats furent riches, notamment avec l’école autrichienne qui estimait que l’enchaînement de périodes de récession avec des périodes d’expansion était dans l’ordre des choses et que les interventions de l’État ne faisaient que ralentir la reprise. Dans les années 1970, de nombreux pays souffrirent de ce que l’on appelle aujourd’hui la stagflation ↱, c’est-à-dire une forte inflation accompagnée d’une croissance faible. Le keynésianisme peine à répondre à cette nouvelle situation et une novuelle école classique reprend le devant de la scène. Plusieurs courants de pensée se sont structurés autour des faiblesses de la théorie keynésienne. On pense ici à ce que l’on appelle la “synthèse néoclassique”, qui tente un rapprochement entre le keynésianisme et la théorie néoclassique, et aux postkeynésiens qui cherchent à retrouver la radicale opposition de Keynes au courant néoclassique.

Largement retranscrit du hors-série de Science & savoirs “Les bases de l’économie”

Des remarques, corrections, compléments à apporter à cette page? Venez en discuter sur ce post ↱ sur le groupe Facebook Namur politique

💰 Revenir au portail économie